寺院内装の漆塗・金箔加工・錺金具作成

| Facebook Link |

| #半鐘修繕 |

| #古い麻紐について |

| #法名木箱製作時 |

| #寺院用虹梁 |

| #岐阜県 高須別院現場作業 |

| #須弥壇組み立ての様子 |

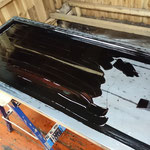

寺院内装は現地にて作業を行います。季節の変化により漆塗りの環境は日々変わります。これに合わせ、作業を行なっていきますので、漆の調合も日々変わります。この漆の調合は、何度繰り返しても緊張します。

以前作業させていただいたのは・・・古いとは感じていましたが、なんと400年ほど前の須弥壇修繕でした。長い歴史の中で修繕を重ねてきたであろう須弥壇。見積り時は漆以外の塗料で塗装されていました。

ですので旧塗料の剥離作業から説明させていただき、新品当時の状態を剥離しながら確認し、その状態を再現しました。このような作業は、長年の経験と知識、また馴染みの”職人仲間”や”漆精製の職人さん”にも相談し、成し得るものです。こうして時代をさかのぼって、新品当初の状態を推測するのはとても楽しくなってきます。推理小説の結末を迎えるようなワクワクがあります。そしてこの情報を施主様と共有すると”懐かしい思い出が蘇る”ようです。(*^^*)

大きな欅の柱に天然生漆を摺り込みます。 拭き漆仕上げという技法にて作業した柱が並んでいます。

朱塗りの柱には割れを抑えるため下地工程にて布を巻いています。

寺院での現場作業風景です。漆塗り部分の傷んだ場所を布貼り補強しました。古い塗装を剥離したり、しっかりした塗装面は表面を研磨して、漆塗り工程へ進みます

寺院内の灯籠の補強について

灯籠を設置したが、地震が心配との相談をいただきました。

ホームセンターにあるような金具は使用したくない。

ワイヤーなどで吊り下げるような補強も見栄えが悪い・・・・

試行錯誤の結果「灯籠」と「灯籠台」・「灯籠台」と「須弥壇」を固定するという結論になりました。

こうして地震が起きた場合でも、かんたんには転倒・落下しないよう固定することができました。

錺金具職人さんの懸命な寸法取り・補強金具感を出さずに仏具になじませるため灯籠台の色に合わせるため、銅板に漆に焼付け塗装を行いました。朱色部分には、同じ漆を塗り、灯籠に重なる部分にはウルミ色を。正面には純金メッキ・銀メッキを施しています。 下記が試行錯誤をしながら進めた様子です↓↓

金具は上パーツと下パーツを重ねて固定します。

上パーツの寸法確認をしています

こちらは下パーツ

上パーツ

純金メッキ+朱漆の焼付け塗装+ウルミ漆の焼付け塗装

下パーツ

銀メッキ+黒漆の焼付け塗装

固定するネジも同じように金メッキ・塗装しました